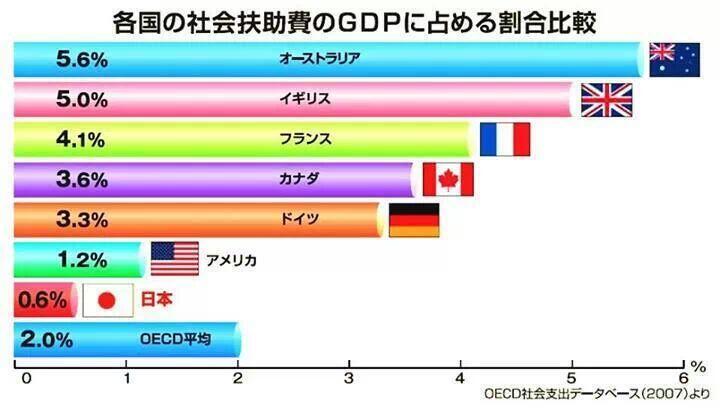

日本の社会扶助費が低いと訴える画像の出典と無限の彼方

上記画像*1の出典が「OECD社会支出データベース(2007)より」となっているが、実際に OECD.Stat の Public Social Expenditure を見ると Social Assistance の項目にはこういった数値はない。じゃあ一体どこが出典なんだ?ということで調べた。

結論から言うと Is the European Welfare State Really More Expensive? - Papers - OECD iLibrary*2 p.19 Table I.1: In Anglophone countries income-testing plays an important role in social policy - Public social expenditure on income-tested programmes, 2007 でした。以下は心底どうでもいいぐだぐだな苦労話になります。

まず前述の通りOECD.Stat を直接のぞいてちょっと眺めただけでは画像のような数字がどれなのかはわかりません。前述の通り Public Social Expenditure の Social Assistance の項目にはそんな数字はありません。

次にグラフ名でググりました。なぜこの発想がまず出なかったのかは私にもわかりません。するとまず「データで見る生活保護制度の今」(リンク先pdf)という、マスコミ9条の会が作ったビラが出てきます。このpdfから抜粋したのが件の画像です。元々いたはずのクマは消されてしまったようです。しかしこれでは一次情報源を知る手がかりは増えないので別の検索結果をみると日弁連の「今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの?」(リンク先pdf)というパンフの p.6 の表が1995年と古いながらも同様のデータを扱っていることがわかりますが、出典が「世界銀行 Survey of Social Assistance in OECD Countries より」となっています。こちらは出典が明確になっているのですぐに出てきました。「Survey of Social Assistance in OECD Countries Volume I: Cross-Country Paper (Complete Draft)」(リンク先pdf) p.14 Table 1: Social Protection Spending in 1995 の Social Assistance (% of GDP) の列です。うわあどうでもいい。

結局件の画像の出典を探すには、画像に書いてある通りの出典で検索すればよかったんです。“Social Expenditure Database”でググるとSocial and welfare issues - Organisation for Economic Co-operation and Development が出てきます。その頁の SOCX Manual の項からリンクされている手引書とひとまとめになっている文書こそが前述の通り件のグラフの出典です。出典の表はパラグラフ22の中のもので、パラ22にはこうあります。

In countries that have an insurance-based support system (for example, Scandinavian countries, Belgium, France and Germany, Japan and Luxembourg), the role for income-tested programmes is usually limited and aimed primarily at those who have exhausted their unemployment insurance entitlements and are eligible for unemployment assistance or social assistance; spending is less than 5% of all public social spending.

要は表の題名の通り、英語圏の国々では社会保険よりも社会扶助の給付の方が重視される制度が運用されていて文中に例示したような国々では社会保険に重きがおかれていて社会扶助にかける金がGDP比で少ないということです。もちろん、だから生活保護に予算をまわさなくていいという話ではありません。ジニ係数は低くないし、後述の通りOECDはむしろもっと生活保護に金をかけろと言っている。

また注釈には以下のようにあり、Social Assistance という名目を生活保護と同値のものとみなしているのではなく、それぞれの国の制度に応じて、失業者や高齢者、障碍者に対する給付その他の一定の所得に満たない世帯に対する所得移転を対象としている表だとわかります。OECD.Stat を見たときてっきり生活保護が Social Assistance に含まれると思いこんでしまったバカはここです。

The following income-tested spending items are included: spending on “other contingencies - other social policy areas” as in the OECD Social Expenditure Database (SOCX), income-tested spending on the unemployed (e.g., unemployment assistance payments for Germany), income-tested support payments to elderly and disabled (e.g., Belgium and the United Kingdom), other income-tested payments (family cash transfers) but do not include specific housing subsidies, spending on Active Labour Market Policies, or income-tested medical support.

正直、ここまでの話は心底どうでもいいことです。より重要なのが、こんな数字があるよ、じゃあどう考えるの、どう行動するの、という話です。

@ohnojunichi コチラの資料のp36から始まる「社会一体性を推進する」が参考になると思います。 @ka1206 /『OECD対日審査報告書2013年版 概観』From http://t.co/Xg1LPrweVo:PDF http://t.co/By1VmJtpx6

— leny (@LenyIza) December 12, 2013

@LenyIzaさんが上記の呟きで示した資料「OECD 対日審査報告書 2013 年版 概観」(リンク先pdf どうせみんな原文読んでないだろうけど、これは日本語だから、せめてこれくらいは読め!)の p.37 では、他のOECD諸国と同様に日本の所得格差と貧困が構造的に広がっていて、その原因は一つとして所得の再分配があまり効果的に機能していないこと、という文脈で以下のように述べられている。

絶対的な貧困線*3以下で生活する者に対して現金及び現物給付のパッケージを提供する生活保護制度の受給者数は、2012 年に人口の 3%と過去最高に達し、2012 年度予算においてその給付額は GDP の 0.8% に増加した。依然として、資産査定や扶養を可能とする親族の存在といった受給要件が必要とされる 人々への支援の提供を妨げないようにすることが重要である。

生活保護の予算微増(数字的にはGDPの0.1%は2012年度時点で4000億円程度)、相関か因果か無関係かもわからないけれど受給者過去最多。前頁ではジニ係数や相対貧困度が所得移転によってあまり改善しない話が書かれている。

同報告書にはそのあといろいろと対策が書かれている。これアウトルックだからもっと細かいのがどっかにあるんだろうな……とりあえず p.41の「所得格差、貧困を減らすための提言の概要」のうち生活保護と直接関係する部分をコピペする。(括弧内筆者)

同報告書ではより具体的には「EITC は、EITC を受け取るために失業者が職を見つけることを助ける効果的な労働市場活性化施策、また、特に自営業者の所得に関する透明性を確保するため税と社会保障の共通番号制度によって伴われるべき」としている。(EITCは勤労所得税額控除のこと。)所得の再分配がいいとか悪いとかの議論はリバタリアンを召喚することになるので忘れておくとして、ここまでの引用のしかたは実はいじわるで、まあ読めば明らかなんだけど、生活保護は同報告書でもそれ単体で語られておらず、社会保険、教育、不完全な経済指標といっしょに所得格差をいかにして改善するかという文脈に組み込まれている。前述の通り、生活保護が手厚いかそうでないかだけで話すのはちょっと数字に囚われちゃってるかなと思います。

ここで、参考として、同報告書とほぼ同時期に作成された「生活保護制度をめぐる最近の動向」(リンク先pdf)*4を読むと、「保護から脱却するためのインセンティブ」を中心とした自立支援はそこそこ進んでいるし、教育や、社会保険以外の貧困対策社会保障についてもちょっとだけ進歩はしてきていると思う。もちろんそれだけではなく、ごく一部の悪質な不正受給対策とか、アブスト1行目からさっそく書いている、働ける層の受給者増とか、前々から受給者の過半を占める高齢者層とか、そういった制度の構造的問題にも取り組みつつあるとわかる。

ここらで、生活保護を含めた社会保障全般について、自分はどう考えるのか、それも制度そのものの道徳的意味、リバタリアンを召喚するような議論に及ぶまで、どんな最適解がふさわしいと思うのか、冒頭の画像がそういうことを考えるきっかけになったというのは、ちょっと面白いと同時に自分がどれだけ日常生活にとらわれてそういうことを考えることを避けてきたかを思い知らされることでもある。もし画像により詳細な解説がついていたら、こんなこと多分もうしばらくは考えなかったんじゃないかな。

ところで、英語圏の新聞記者はネットの記事でもこれよりはるかに長いものをバカスカ書いていると考えると、その点に関してはプロだなと尊敬しちゃうよね。

最後に、冒頭の画像を、出典のデータをほとんど加工しないで画像にして、注釈も全部つけると以下のようになる。(クリックで原寸大)

まさにクリック推奨。プレゼンでは絶対にこんなひどいものは作らないが、グラフだけみるとこっちの方が下から5番目という感じがしていいと思うんだけどね。

*1:「各国の社会扶助費のGDPに占める割合比較」と題し、豪英仏加独米日とOECD平均を比較するグラフ。オーストラリア5.6%、イギリス5.0%、フランス4.1%、カナダ3.6%、ドイツ3.3%、アメリカ1.2%、日本0.6%、OECD平均2.0%。

*2:Adema, W., P. Fron and M. Ladaique (2011), “Is the European Welfare State Really More Expensive?: Indicators on Social Spending, 1980-2012; and a Manual to the OECD Social Expenditure Database (SOCX)”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 124, OECD Publishing. doi: 10.1787/5kg2d2d4pbf0-en <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/is-the-european-welfare-state-really-more-expensive_5kg2d2d4pbf0-en> 最終アクセス日時: 2013-12-12 16:20 以下全て最終アクセス日時同じ

*3:絶対貧困線 absolute poverty lines とは何か。端的に言ってしまえば憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を統計上厳密に定めたものだと思う。Poverty Analysis - Choosing and Estimating a Poverty Line によれば、そもそも貧困線 poverty lines とは、貧乏と貧乏でないのとを区別するための統計上の閾値のこと。複数の貧困線を設定することで階層区分ができる。どのくらい金があるか、また識字能力といった経済力ではない水準がどのくらいかという2要素で定める。相対貧困線 relative poverty lines は国ごとの所得や消費の中間値の半分といった定め方をする。一方、発展途上国では多くの人びとが必要最低限かそれ未満の所得で生活しているため、基本的な食生活に要する所得といった形で定める絶対貧困線を用いるほうが適切。なお、絶対貧困線を定める際、経済力に関して国内での物価などの生活費の違い等を考慮する必要がある。いずれにしても、どの貧困線を選ぶかは恣意的なことだが、貧困について通時的な比較をするには、用いる貧困線が時代に左右されない一貫性をもつことが求められる。

*4:国立国会図書館調査及び立法考査局社会労働課 諸藤秀幸, 2013-3-19, <http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8094030_po_0776.pdf?contentNo=1>